Скважина на даче решит множество задач: обеспечит водой растения, уход за транспортным средством и участком. Добытая самостоятельно вода не подходит для питья, но годится для гигиенических нужд.

Прокапывание скважины недешевое мероприятие. Однако, если соорудить её самостоятельно на участке, то затраты будут минимальными.

В предлагаемой статье рассмотрены буровые технологии, доступные самостоятельным бурильщикам. Подробно описан буровой инструмент и правила его подбора в зависимости от свойств грунта. Рекомендации помогут в создании водозаборной выработки.

Краткий упрощенный курс гидрогеологии

Подземные воды значительно различаются с поверхностными.

Если бы под нами бурлили реки, то города и поселки обрушились вместе с землей, которая не имела прочного скального фундамента.

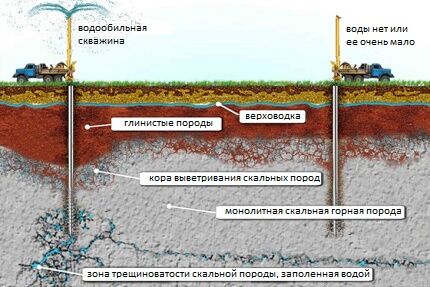

Расположение подземных вод в скальных массивах.

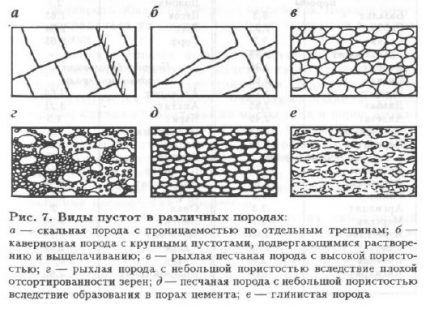

Подземная вода накапливается в порах, пустотах и трещинах горных пород, образовавшихся вследствие разных геологических событий. В этой публикации не будем рассматривать происхождение и функционирование этих процессов.

Способ образования грунтов влияет на их физико-механические характеристики и специфику воды, содержащейся в них с точки зрения гидротехники и гидрогеологии.

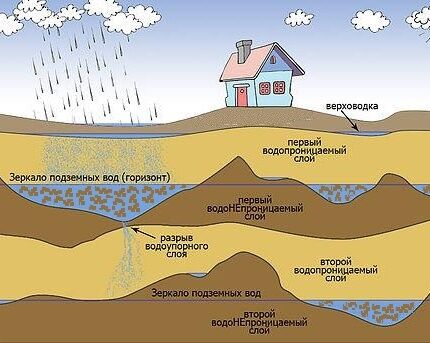

Подземные воды движутся в пределах вмещающего их пласта – слоя отложений с одинаковыми свойствами и структурой. На них действует гравитация, которая вызывает движение к расположённым ниже слоям или вдоль уклона к нижним участкам, как и на поверхностных водах.

Когда подземной воде трудно найти выход, а накапливаться есть куда, давление растет. Вода из-за своих свойств не сжимается. В ограниченном пространстве это усиливает напором жидкость, которая пытается выйти наружу. Именно поэтому на поверхность появляются родники и бьют гейзеры.

Грунты с порами, кавернами и трещинами, вмещающими воду, считаются водовмещающими или водоносными. Выработки для забора воды должны быть размещены именно в таких грунтах. Существуют водоносные виды, пропускающие воду беспрепятственно, и те, что способны только удерживать ее.

В геологических разрезах водоносных горизонтов часто разделяет породами, которые препятствуют просачиванию воды. Такие породы – глинистые грунты, напоминающие по текстуре пластилин, не имеют воды и не пропускают её.

Вода может собираться в маленьких скоплениях и трещинах, которые образуются в глине и твердом супеске. Чаще всего же просто просачивается в глинистые отложения, из-за чего изменяется их состояние.

К водоупорам относятся также скальные и полускальные разновидности без трещин. Если их тело покрыто трещинами разной величины, наполненными водой, то такие скальные и полускальные образования становятся водовмещающими.

Классификация подземных вод

Физико-механические свойства грунта определяют его способность удерживать воду, что является основой для классификации этих грунтов.

На основании чего пригодноимая для пользования подземная вода упрощенно делится на:

- Воды осадочных отложений.Разнообразные по размеру песчинки находятся в порах песков, пустотах гравийных, галечниковых, щебенистых отложений. Обломочные грунты вмещают эти частицы, которые не связаны друг с другом. Эти породы обладают прекрасными фильтрационными свойствами: вода может свободно перемещаться в них в удобном для себя направлении.

- Воды коренных пород.Вода встречается в трещинах скальных, полускальных и некоторых осадочных сцементированных грунтах. Самый частый вмещающий материал – известняк.

Проникновение воды по трещинам в твердых глинах, мергелях, песчаниках и т.п. возможно, но не подходит для добычи.

Фильтрационные свойства твердых пород определяются степенью трещиноватости. В неизменном состоянии частицы породы скреплены кристаллическими или консолидированными связями, препятствующими течению воды внутри слоя, её выходу наружу и проникновению извне.

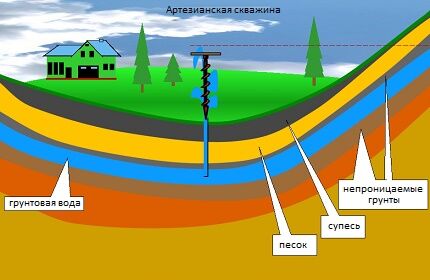

В глубоких слоях земли вода образуется за счет конденсации и копится веками, не получая пополнения извне. Из-за ограниченного пространства при вскрытии таких пластов уровень воды обычно поднимается выше глубины залегания, а иногда скважины даже фонтанируют.

Атмосферная вода пополняет осадочные отложения путем просачивания – инфильтрации через вышележащие пласты. Осадочные водоносы также могут насыщаться в горизонтальном направлении, например, получая воду из близлежащих водоемов посредством инфильтрации.

Фильтрационные характеристики и происхождение горных пород близко взаимосвязаны с гидрогеологическими параметрами воды, присутствующей в них.

По этому признаку подземные воды подразделяются на следующие группы.

- Безнапорные.Это воды, залегающие в осадочных породах, в первых от дневной поверхности водопроницаемых пластах. Воды свободно подпитываются и разгружаются в водоемы или нижележащие слои, поэтому отличаются нулевым напором.

- Напорные или артезианские.Преобладающее большинство составляют воды коренных пород. К ним относят некоторые скважины, вскрывающие осадочный водонос. Примером может служить участок, расположенный в распадке между холмами: выработка в таком случае будет фонтанировать, поскольку вода стремится достичь среднего уровня по пласту.

Водоносный горизонт, залегающий между водоупорными слоями того же генезиса, может иметь небольшой напор. Пример: насыщенный водой песок, сверху и снизу ограниченный слоями суглинка. При вскрытии статический уровень некоторое время может быть чуть выше кровли самого слоя.

В народе такую воду называют межпластовой, а гидрогеологи – слабонапорной. Редко происходят случаи, когда у воды, залегающей в отложениях, нет возможности сброса.

Эта возможность может находиться в пределах от одного до десяти километров, а возможно, и более, от места бурения, однако из-за неё давление в водоносной горизонте отсутствует. Следовательно, говорить об напоре тоже нельзя.

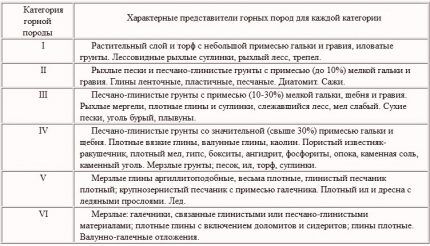

Категория буримости как аргумент

Кроме перечисленных классификационных различий, важное значение имеет категория по буримости для мастеров, стремящихся пробурить водоносную скважину на участке.

Характер проходимости снова устанавливается физико-механическими свойствами горных пород и особенностями их образования. По таким показателям почвы разделяют на:

- Сыпучие.Крупно- и мелкообломочные осадочные породы, утрачивающие форму при разработке: пески различной плотности и зерновой крупности, гравийные, щебенистые, галечниковые отложения. Легко разрушаются, но не всегда просто извлекаются из скважины.

- Пластичные.Глинистые осадочные грунты, которые сохраняют форму при разработке выработок, включают в себя семейство суглинков, глин и супесей.

- Твердые.К этой категории относятся скальные и полускальные породы. Это самая сложная категория для бурения, что говорит о трудоемкости добычи.

Отложения состоят из рыхлых и пластичных пород. Бурение этих отложений можно выполнить самостоятельно, не прибегая к использованию техники и специального оборудования.

В основном к коренным относятся скальные и полускальные породы. Для самостоятельной работы по бурению это почти невыполнимый вариант.

Разработка месторождений без буровых установок крайне затруднена, а без специальных инструментов, таких как долота, просто невозможна. Глины разных твердостей проходятся легче скал, но извлекать из них воду невозможно.

Для получения питьевой воды используют как осадочные отложения, так и коренные породы. Однако вода из «осадков» чаще всего техническая, потому что грунт пропускает любые жидкости, включая стоки, пролитые масла, нефтепродукты и тому подобное.

При любых обстоятельствах отобранную из индивидуального источника воду следует доставлять на анализ в Санэпидемстанцию для определения по результатам исследования пригодности ее к употреблению человеком или для технических целей.

Выбор локации для скважины на приусадебном участке.

Прежде чем бурить скважину для воды на участке, целесообразно узнать у соседей с уже готовыми колодцами о результатах их изысканий.

Выяснить во время опроса нужно:

- Глубина водного зеркала в текущих точках отбора Владельцы скважин и колодцев могут сообщить о данном обстоятельстве.

- Стабильность статического уровняНет ли у него свойства заметно опускаться в засушливые летние месяцы и зимой?

- Геологическую обстановкуКаких конкретно горных пород удалось обнаружить во время проведения работ по строительству скважины? Были ли найдены валуны?

Дачные участки чаще всего находятся на равнине, где геологические слои лежат почти горизонтально.

Нет более подходящего способа определения наличия воды на участке, чем профессиональные методы. Чувствительность муравьев и учет климата к залежам грунтовых вод совершенно бессильны. Климат нужно было учитывать при выборе участка.

Важно выбрать самый короткий путь от места добычи до дома или бани. Необходимо также предусмотреть возможность установки вышки для удобного выполнения всех работ. Оптимальное время для бурения подскажет … следующая статья.

Аренда мобильного бурового станка

Самый простой способ сделать скважину на приусадебном участке — взять в аренду мобильную буровую установку. С её помощью за два дня получится пробурить и устроить автономный источник водозабора.

Установка будет легко проходить сквозь слои осадков, а мастер по выбору может достичь bedrock, однако назвать эту методику доступной нельзя.

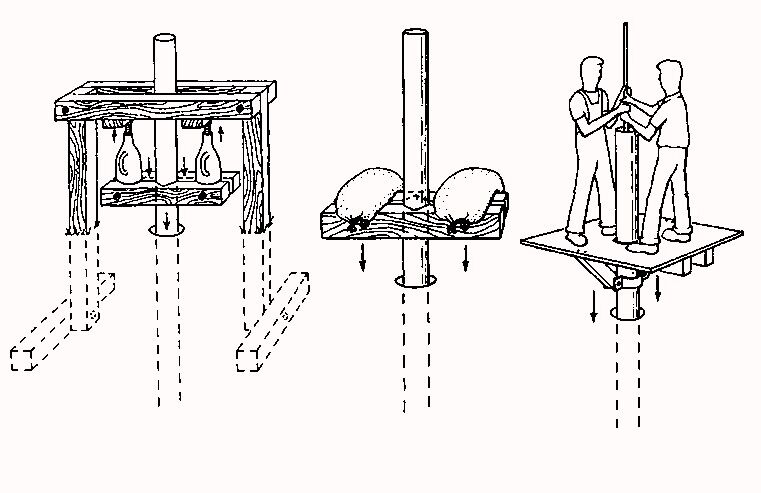

Для обустройства водозаборной выработки потребуется буровой инструмент. Сыпучие породы извлекаются желобкой, глинистые грунты – шнеком, стаканом или колонковой трубой. При разрушении валунов или скальной породы понадобятся долота.

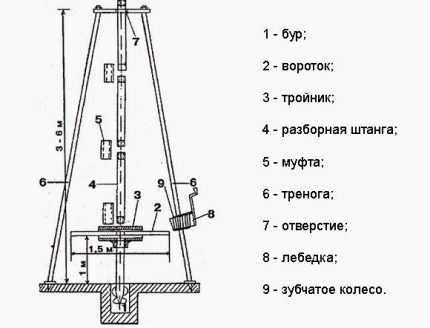

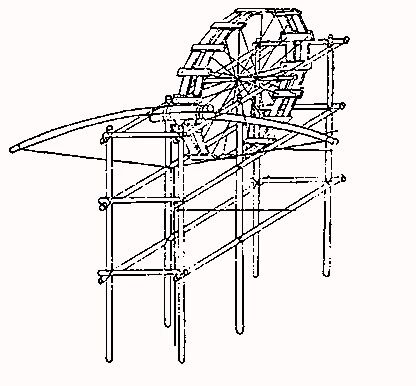

Альтернативой может стать сборно-разборное ручное буровое устройство. В его состав входит шнек с рукояткой для вращения во время бурения и набор штанг для увеличения длины буровой колонны. С таким оборудованием можно эффективно бурят скважиныОт десяти до двадцати пяти метров. Возможно больше, если состояние здоровья и количество штанг позволят.

В отсутствие буровой установки или фабричного оборудования применяют способы, до недавнего времени бывшие актуальными в профессиональном бурении. Будем говорить об ударно-вращательном и ударно-канатном ручных методах.

Из-за разнообразия геологического строения методы бурения часто используют в совокупности. Разные подходы к разрушению и извлечению породы помогают преодолевать самые сложные геологические объекты.

Методы для бурения вручную

Перед тем как выполнить проект устройства водозаборной выработки самостоятельно, необходимо изучить способы проходки скважин. Технология подбирается исходя из геологического строения участка. Для этого интересуются у соседей о том, как копали колодец или бурили скважину на их участке.

Выбрав тип грунта, встреченный при предыдущей разработке, решаются вопросы с буровым инструментом: изготовление собственными силами или аренда. буровой вышкойПолучить в аренду или построить самостоятельно.

Вариант #1 — ударно-вращательное бурение

Название указывает на то, что раздробление и выемка отколовшейся породы из древесины осуществляются ударами и вращениями.

Для выполнения этих буровых работ используют разнообразные снаряды.

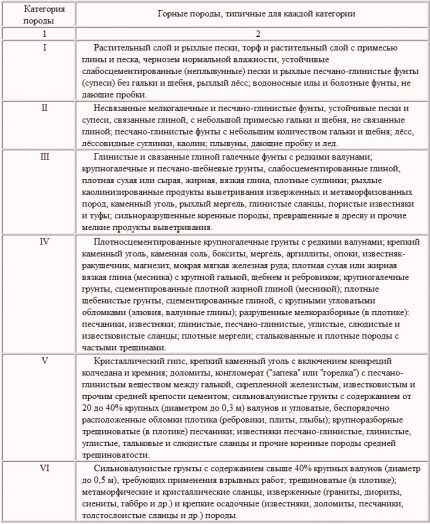

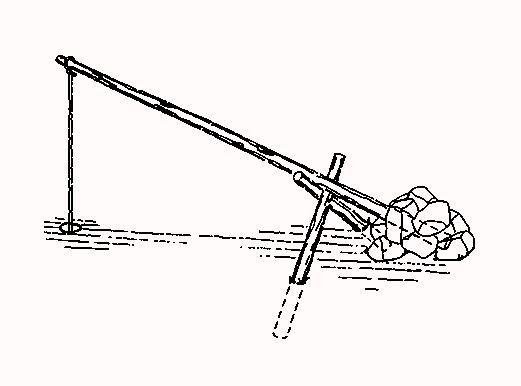

- Ложка.Служит для вращательного бурения в мягких грунтах. Является цилиндром, лишенным части основания – либо половины, либо сегмента. Центр бур создаётся с отклонением от оси, чтобы выдалбивать отверстия большего диаметра, чем сам инструмент.

- Бурав, иначе шнек.Предназначен для обработки плотных глинистых грунтов вращающимся способом. Это винт с одним или несколькими витками, работающий просто: закручивается в грунт и извлекает разрушенную массу наверх при помощи лопастей.

- Желонка.Этот инструмент разработан для добычи сыпучих осадочных пород ударным методом. Других инструментов не хватает для полноценного извлечения гравийно-галечниковых отложений, щебня, гальки, рыхлых песков. Желонка незаменима при подъеме насыщенных водой грунтов, которые вследствие этого становятся весьма тяжёлыми.

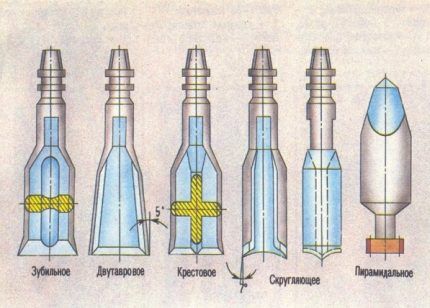

- Долото.Служит для раздробки твердых пород повторяющимися сильными ударами. Используется вместе с желонкой, которая после разрушения породы извлекает ее с месторождения.

Ложка — это многофункциональный буровой инструмент, оснащенный двумя рабочими частями для захвата грунта. В ее конструкции цилиндр с проемом, левая стенка которого немного изогнута для среза и захвата почвы по вертикали.

Для нижнего захвата обычно делают резцы, напоминающие ковш, на подошве бура. Существует множество вариантов ложек. Тем, кто хочет сделать ее самостоятельно, достаточно понять принцип работы.

Как шнек, ложку завинчивают в порода. Режущая кромка нижней части вдавливается в грунт, который при отделении от массива попадает внутрь неполного цилиндра. Боковая часть ложки во время вращения срезает породу со стенок ствола. Срезанный грунт уплотняет предыдущую порцию и выдавливает её в полость снаряда.

Выполнение работ продолжается до тех пор, пока полость ложки не будет заполнена отвалом наполовину или на две трети. После этого бур извлекается из скважины и освобождается от выбуренного отвала через боковой вертикальный «проем», имеющийся в цилиндре. Опорожненный снаряд снова опускают на забой для продолжения бурения.

Ось симметрии ложки смещена не случайно. Эксцентриситет помогает просверлить отверстие, подходящее для параллельной установки. обсадной трубыДля образования ствола выработки в осадочных отложениях необходима обсада.

Без этого элементы из рыхлых пород постоянно будут оседать на дно скважины, а глина при увлажнении будет разбухать внутри ствола, сужая проход и мешая доставки снаряда до цели.

В последнее время различные модели шнеков активно заменяют ложку. Проходка с помощью них проще, но по объёму извлечённых обломков горных пород ложка всё же превосходит их.

С ее помощью удается выковырять влажные липкие пески, однако шнек их не поднимает полностью. Для очистки забойной зоны после работы шнеком практически всегда требуется использовать желонку. В результате выполняется работа вдвое большего объема.

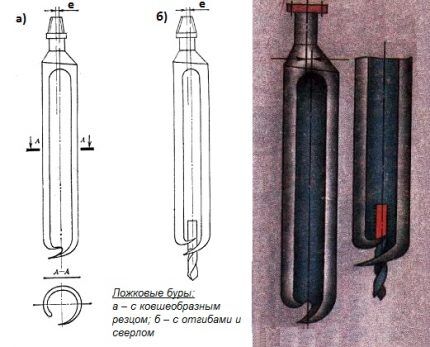

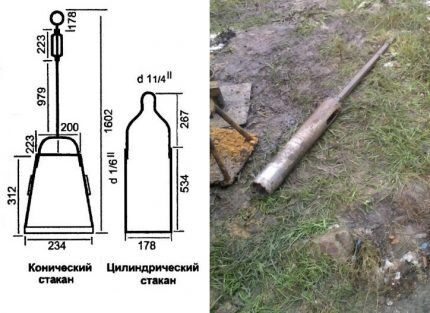

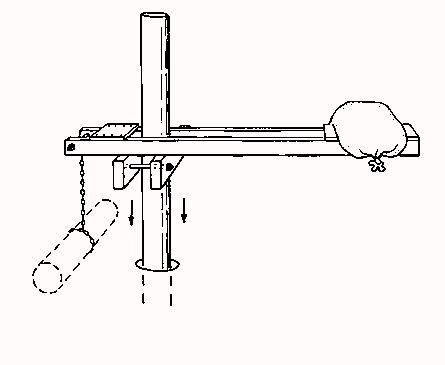

Изготавливается модель желонки из трубы диаметром 180-220 мм, соответствующего размеру скважины. Важно учесть, что внутренний диаметр обсадной трубы должен быть на 2-3 сантиметра больше наружного диаметра насоса для откачки воды. В противном случае опустить его в сооружение для водозабора не получится.

Длина желонки должна составлять 1,0–1,2 метра для удобства подъема, опорожнения и очистки изнутри рукой. В верхней трети вырезают отверстие для извлечения пробуренного грунта. К макушке крепят болтами или приваривают серьгу для крепления троса.

Инструментальный башмак комплектуется преимущественно одностворчатым, реже двухстворчатым клапаном. В узких желонках клапан выполняет роль шарика. Нижнюю часть для лучшей рыхления и разрушения породы затачивают острой кромкой или запиливают зубьями.

Несколько интересных вариантов изготовления желонкиПредставленные в публикации сведения рекомендуем изучить.

Желонкой, прикрепленной тросом, свободно забрасывают в шахту. При падении на дно срабатывает клапан, и разрушенная земля попадает внутрь трубы.

Захлопываясь после прохода порции грунта в полость снаряда, клапан удерживает сыпучие несвязные породы в желобке. Затем снаряд поднимают над забоем на высоту 1,5 – 1,0 метра и бросают снова до прохождения очередных 0,3 – 0,4 метра.

О том, как сделать буровой снарядОписание ручной проработки скважин для забора воды предоставлено в указанной нами статье.

Предлагаем проверенные на практике конструкции долот, хотя искренне надеемся, что необходимость в них не возникнет. Разумеется, вручную разрушить «скалу» без долота невозможно. Однако стоит ли рисковать?

Скважина пробурится всего на несколько сантиметров в день.

Долотом может потребоваться пользоваться, когда в разрезах осадочных пород попадаются крупные гальки и валуны. Расположение таких камней непредсказуемо.

Наличие валуна через два-три метра при раскопках послужит сигналом для изменения места бурения. При достижении глубины около 15–20 метров целесообразно упорно продолжать работы, постоянно опускать долото на камень.

В процессе бурения при помощи перечисленных инструментов в скважину регулярно добавляют воду. Она действует как буровая жидкость, временно удерживает рыхлые грунты, размягчает глинистые породы и охлаждает инструмент, предохраняя его от быстрого износа.

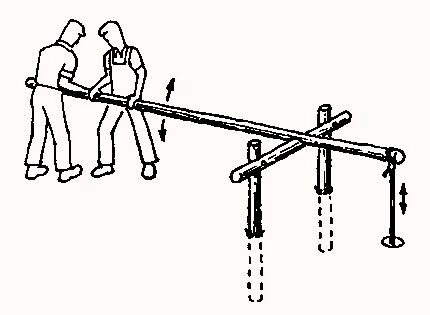

Трубы марки ВГП с внутренним диаметром от 33 до 48 мм подходят для изготовления буровых штанг. Длина штанги должна быть выбрана исходя из высоты вышки, чтобы при подъеме в просвете между блоком и дневной поверхностью помещались 2-3 звена.

Традиционная длина штанги составляет 1,2–1,5 метра, но иногда изготавливают и пятиметровые штанги. При сборке буровой колонны из длинных элементов количество соединений меньше. В результате уменьшается вероятность обрыва цепи труб в стволе.

Извлечение из выработки длинных штанг затруднительно. Нужно учитывать, что верх колонны во время подъема приближается к блоку с перекинутым через него тросом, а снизу из скважины часто выступает часть обсадной трубы.

Штанги соединяют резьбовыми муфтами или металлическими «пальцами» — отрезками прутка, точно соответствующими диаметру отверстий на концах штанг. На стартовом звене устанавливают серьгу для крепления троса.

Каждое звено должно плотно стыковаться с последующим, при этом конструкция нижней части звена должна быть одинаковой с устройством на верхней части ложки или шнека.

Вариант #2 — ударно-канатное бурение

Поглубже 10-15 метров бурение вращением затрудняется из-за веса снаряда и необходимости вынимать колонну бурильных штанг. При каждом подъеме все эти метры нужно разбирать и снова собирать для доставляемого инструмента к забою.

В механизированном бурении проще всего: вращение, подачу и выемку инструмента осуществляет гидросистема. Ручная работа в этом случае непригодна и изнурительна.

При вращательных движениях без механизмов легко отклониться от вертикали. Чем глубже скважина, тем сильнее перекос, что затрудняет доставку бура к забою, монтаж обсады и установку насоса в скважину.

При ручном бурении на подобной глубине целесообразнее использовать ударно-канатную технологию. Её мы уже описывали при рассказе о работе желонкой, поскольку это стандартное орудие для ударного бурения.

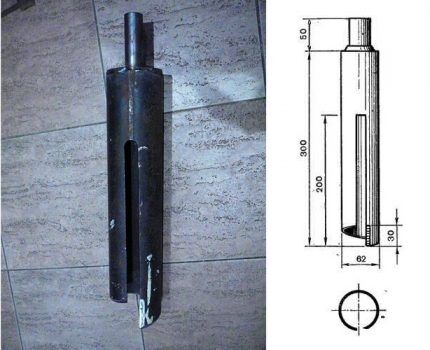

По глинистым грунтам можно пройти, используя конический стакан с режущей кромкой на дне башмака. Отличительной чертой стакана является отсутствие клапана и окошка для извлечения грунта, которые есть у желонки.

Его опускают в скважину со всей силой и изымают по мере заполнения. Удары по его внутреннему пространству толкают глинистый грунт, который удерживается лишь стенками и свойственностью прилипать.

Отвалы удаляют из стакана, постукивая по стенкам кувалдой. При этом липкая масса отслаивается от внутренней части снаряда и выходит наружу. Для этого нет необходимости в штангах для бурения.

Поэтому нет необходимости постоянно разобрать и собрать длинную цепь буровых штанг.

Для нанесения ударов по породе к буровому инструменту присоединяется трос или канат. Метод бурения получил название ударно-канатный из-за этого. Для вращательных движений используют колонну из буровых штанг, соединяющую бур с ручным или механическим воротом.

Вращательное движение снаряда во время бурения способствует расширению проходки, а для усиления силы разрушения на башмаках буров устанавливают различные режущие детали.

Во время бурения необходимо систематически опускать бур на забой, а после заполнения его грунта поднимать на поверхность. Помните, что с увеличением глубины извлечение инструмента с грунтом будет труднее.

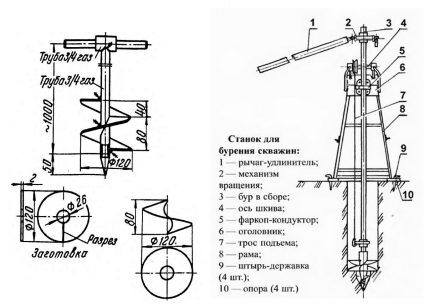

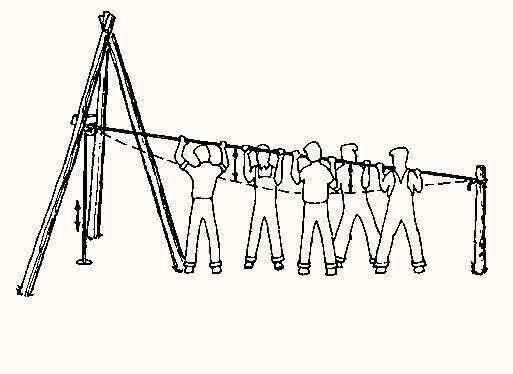

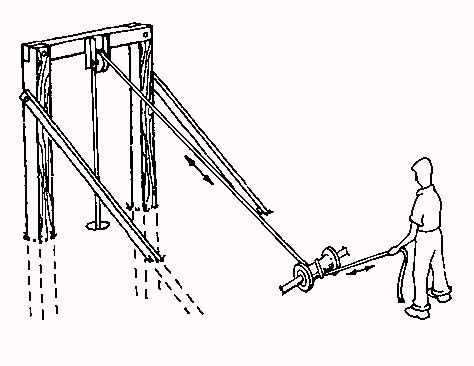

Классическая буровая вышка представляет собой треногу высотой 4,5–5 метров. На вершине устанавливается блок, где перекидывается трос, привязанный к снаряду. При вращательном бурении вышка поднимает колонну бурения, состоящую из инструмента и штанг.

Для разработки глубиной десять — двенадцать метров достаточно физической силы, однако установка повысит эффективность процесса.

Если совсем не хочется заниматься её изготовлением, можно использовать устройство из двух столбов с перекладиной и рычагом, подвешенным через неё. Возможно, основываясь на предложенных конструкциях, вы придумаете собственное приспособление для облегчения работы буровика.

Обсадка скважинного ствола

Стальные трубы — лучший выбор для обсадки скважинного ствола. Полимерные конструкции тоже подходят, но по прочности при заглублении в грунт уступают стальным трубам. Продавливать обсадную трубу в скважину будет не гидравликой, а ручной силой, и легкие пластиковые трубы вручную выработать вовсе не просто.

Обсадку изготавливают из звеньев длиной около двух метров. Можно применять более длинные, но установка таких звеньев в ствол во время бурения окажется неудобной. Поэтому, несмотря на большое количество соединений в обсадной колонне, лучше использовать звенья оптимального размера для работы.

Первое звено устанавливается после двух или трех ударов. Его постепенно продавливают, положив сверху брусок для усиления усилия собственного веса. При бурении вращательным способом заглубление обсадной трубы производится одновременно с извлечением инструмента из породы.

Использование ударно-канатного метода при работе с сыпучими породами требует заложения обсадной трубы с небольшим отставанием от снаряда, чтобы буровая установка не останавливалась на извлечении пластов и могла продолжать движение вниз.

Звенья обсадки соединяют сваркой или резьбовыми муфтами, однако оптимально изначально выбирать трубы с резьбой. В процессе заглубления их легче и практичнее навинчивать, нежели постоянно производить сварку и проверять швы на дефекты.

Продолжают бурение до прохождения водоносного пласта и углубления в нижележащий водоупор не менее чем на 0,5 метра. После этого колонну обсадных труб осторожно поднимают на поверхность для выхода из водоупорного слоя. Затем выполняется… прокачку водозаборной выработкиДля удаления породы, поврежденной при бурении.

После очистки внутренности обсаженного ствола монтируют дополнительную колонну труб. скважинным фильтромФильтр очистит воду от примесей и предохранит насос. После этого устанавливается насос, вид которого выбирают с учетом глубины залегания воды.

Заключительным шагом при устройстве автономной системы водоснабжения станет обустройство её спуска. сооружают кессон или ставят приобретенный в магазине оголовок.

Выводы и полезное видео по теме

Видео первая демонстрация собранной буровой установки.

Видео вторая. Испытания сделанного вручную устройства для винтового бурения.

Видео №3. Работа механизма гидробурения по технологии проходки ствола скважины шнеком.

Наши способы ручной прокладки скважин пригодится при создании у вас же на участке личного источника воды.

Поделитесь своим опытом бурения скважин в комментариях ниже. Задавайте вопросы, рассказывайте о полезных моментах проходки и обустройства водозаборных выработок, размещайте фотографии. Нам важно ваше мнение о представленной информации.